医薬分業の進展と、薬局の増加

薬剤師の就業環境を大きく変えるきっかけとなったのは、医薬分業の進展でした。 ここでは、医薬分業の進展に伴う薬局の増加が、薬剤師の就業環境にどのように影響を及ぼしているかについてご紹介していきます。

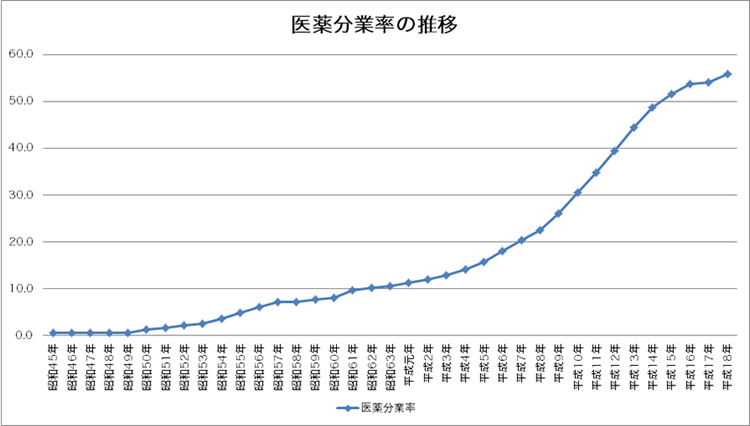

日本の医薬分業率の推移

まずは日本の医薬分業率の推移から見ていきましょう。 日本における、過去40年間の医薬分業率の推移は、下記のようになっています。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

日本における医薬分業進展のきっかけとなったのは、1974年(昭和49年)です。

1974年に処方せん料が改定され、それまで10点(100円)だった点数が50点(500円)に引き上げられたことをきっかけとして、日本では大幅に医薬分業が進みました。そのような背景もあり、1974年は分業元年とも言われることもあります。

その後も1990年には医薬分業率は10%程度まで徐々に上がり、厚生省(現:厚生労働省)による医薬分業定着促進事業も後押しして、1990年代には医薬分業率が高まり続け、現在では地域格差もあるものの、平均としては約60%まで医薬分業率が高まっています。

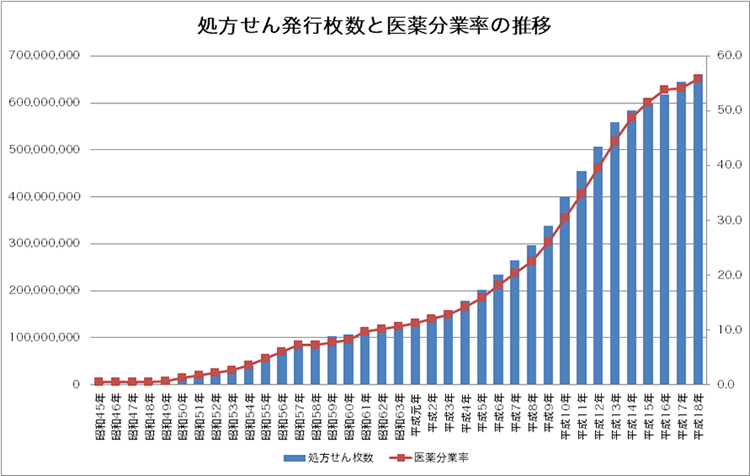

医薬分業率と処方せん発行枚数の関係

下記は、医薬分業率の進展に伴い、処方せんの発行枚数がどのように推移しているかを示したグラフとなります。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

上図を見ればわかるように、医薬分業率の増加に比例するように、処方せん枚数は増えていきました。

処方せん発行枚数が増えている背景には、医薬分業に伴う薬局数の増加があります。

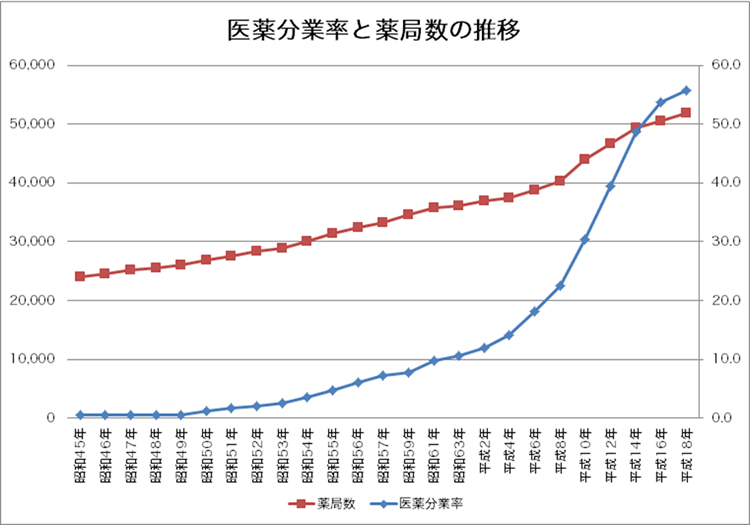

医薬分業率と薬局数の関係

下記は、医薬分業率と薬局数の増加推移を示したグラフとなります。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

医薬分業率の増加に比例するように薬局数は増加し続けていることが分かります。

薬局を開業するためには、少なくとも1名の管理薬剤師を置く必要がありますから、 薬局が増加するということはその分薬剤師も増加する、ということが分かります。

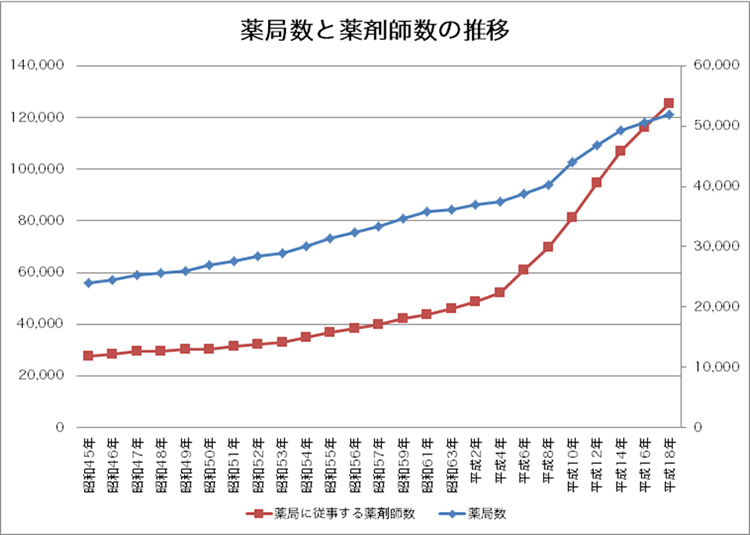

薬局数と薬剤師数の関係

次に、薬局数と薬剤師数の推移を見てみましょう。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

上図を見れば分かる通り、薬局数の増加と比例するようにして、実際に薬剤師の数は増加し続けています。

しかし、この図だけを見ると薬剤師の数は薬局の数と比例するようにして増え続けているので、なぜよく薬局は「薬剤師不足」だと言われるのかが少し掴みきれません。

むしろ薬剤師の増加スピードに対して薬局の数の伸びは少し鈍化しているようにも思えます。

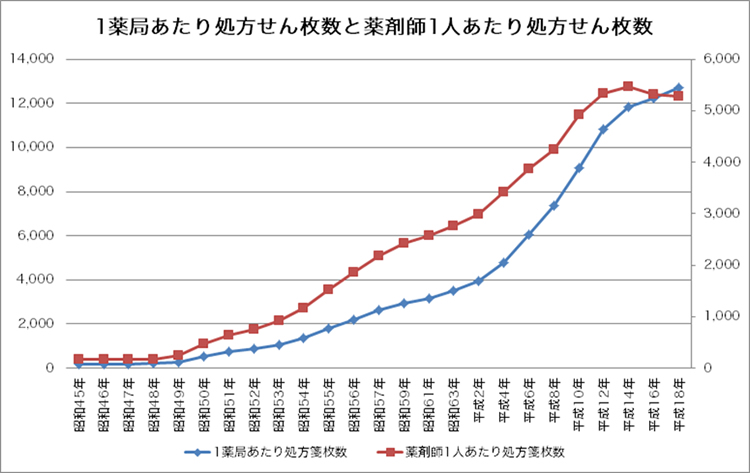

なぜ、薬剤師不足が続いているのか?

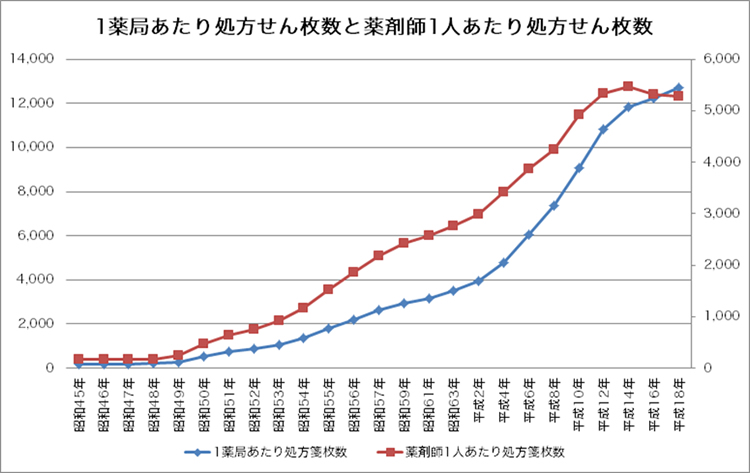

その鍵を解く上で重要になってくるのが、下記のグラフです。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

上図は、1薬局あたりの処方せん枚数と薬剤師1人あたりの処方せん枚数を表したグラフとなります。

上図を見ると、1薬局あたりの処方せん枚数は増え続けているにも関わらず、 薬剤師1人あたりの処方せん枚数は平成14年をピークにその後横ばいとなっていることが分かります。

これは、薬局薬剤師が1日で受付できる処方せんは上限が40枚(科により例外あり)までと法律によって定められているためです。

つまり、薬局が処方せん枚数の増加に対応していくためには、新たに薬剤師を採用し続ける必要があるわけです。

実際に、今度は1薬局あたりの処方せん枚数と、1薬局あたりの薬剤師数の推移を見てみると、下記のグラフのようになります。

(※「厚生労働省 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会 医薬分業率の推移」を元にして作成)

上図を見れば分かる通り、1薬局あたりの処方せん枚数が急激に伸び出したころから、1薬局あたりの薬剤師数も急激に増え始めていることが分かります。

処方せん枚数自体は多少の鈍化はあるものの、現在でも順調に伸び続けていますので、薬局を展開する企業は少しでも多くの薬剤師を確保し、既存薬局への薬剤師増員や、薬局の新規開局につなげていくことで売り上げを伸ばすことができる状態が続いています。

そのため、現在の薬局にとっては薬剤師の採用は売上増加に直結する一番のキーポイントとなっており、薬剤師の採用が進まないとその分競合他社の出店スピードに遅れを取ってしまうという非常に厳しい環境の中で競争を行っているのです。

だからこそ薬剤師は未だに「売り手市場」という状況が続いているわけですね。